Premetto che sfortunatamente la macchina fotografica mi ha abbandonato lungo il percorso (problemi di batteria e basta sembra). Ci sono quindi meno foto e meno belle, in quanto ho provato a sopperire senza successo col mio cellulare.

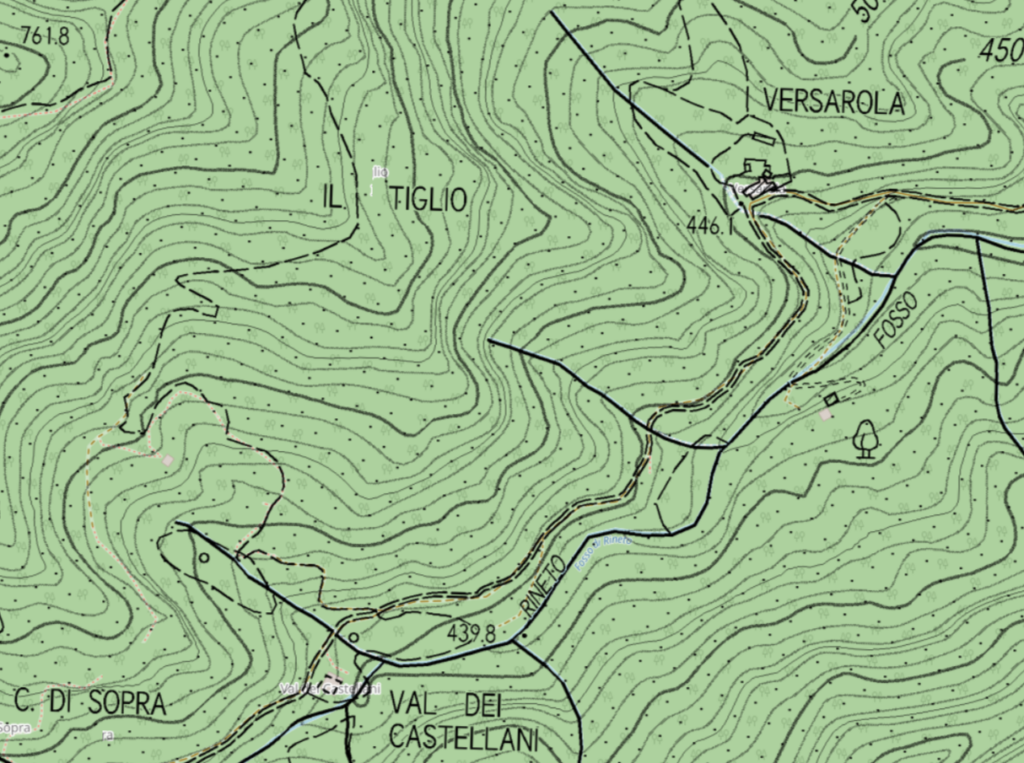

Questo giro nasce dal voler terminare la mappatura dell’anello 50 della Palazzuolo Outdoor su OpenStreetMap (mancava una parte del tracciato). Si prospettava quindi un giretto abbastanza rapido, 4.5km compresa un tratto asfaltato in piana in paese. Si parte in salita da Via Belgrado a Palazzuolo sul Senio, in mezzo ad alcune case abitate, per salire poi velocemente in mezzo a una pinetina e guadagnare un po’ di quota.

Dopo aver percorso un tratto di stradello si entra di nuovo su un sentiero fino ad aggirare un campo di pannelli solari. Arrivato poi a un capanno da caccia bisogna stare attenti a non sbagliare (ci sono le indicazioni ma ci si può confondere comunque) e scendere a sinistra, per un tratto meno pulito dalle sterpaglie. Si emerge poi al podere Poggio Cherubino e da qui lo stradello sterrato porta in costante discesa fino alla strada asfaltata.

Arrivato sulla strada asfalta però ho ancora voglia di camminare e non mi trovo troppo lontano da Mantigno, località di cui avevo già incrociato il nome su un cartello stradale anni prima ma che non avevo mai visitato. Si tratta di fare qualche chilometro in leggera salita su asfalto, quindi procedo a passo spedito. Mentre salgo il paesaggio è semplicemente incredibile, costellato da qualche casa ancora abitata qua e la.

Arrivato in cima alla strada asfaltata incontro finalmente l’abitato di Mantigno, quattro case in croce e una chiesa (penso sia ancora consacrata ma sfortunatamente è chiusa). In una delle case abita ancora qualcuno, in quanto ci sono gli animali nell’aia; un ragazzo che sta tagliando della legna mi saluta. Non si sente nessun altro rumore qui, e non siamo così dispersi nel nulla: Palazzuolo in fondo è a 5-10 minuti di auto.

Quando arrivo in questo genere di località, ancora abitate, mi sorgono sempre domande simili: una persona nata e cresciuta qui, magari agli inizi del ‘900, fin dove riusciva a spingersi nella vita come distanze? Qual era il posto più lontano che sarebbe mai riuscita a vedere? Probabilmente arrivare in un posto come Bologna o Firenze sarebbe già stato un viaggio da fare forse una volta nella vita. Ma sicuramente avrebbe conosciuto i boschi e i pascoli nei dintorni come le sue tasche.

Oggi cosa significa per noi esplorare? Quanto abbiamo allontanato da noi i confini per definire un posto esotico o comunque che valga la pena di essere conosciuto e approfondito? Magari raggiungiamo più spesso posti a centinaia o migliaia di chilometri da noi e poi non abbiamo mai notato che abbiamo un sentiero seminascosto a 500 metri da casa.

La prossima volta che dobbiamo organizzare un’escursione con amici, invece di riproporre la solita meta trita e ritrita potremmo impegnarci a far conoscere posti nuovi, angoli di Appennino meno conosciuti o frazioni semi abbandonate. Spesso si tratta di posti con storie antiche (a Mantigno la chiesa è documentata dal 1386, e prima ne esisteva un’altra vicino al torrente) ma che rischiano di sparire nel dimenticatoio se nessuno si impegna a rispolverarle. Penso non esista turismo sostenibile migliore di questo.

Alcune foto (non mie) dell’interno della chiesa di Mantigno -> https://cultura.ilfilo.net/la-chiesa-di-mantigno-a-palazzuolo-sul-senio/

Tracciato dell’escursione -> https://www.openstreetmap.org/user/gabriele_sani/traces/11459600